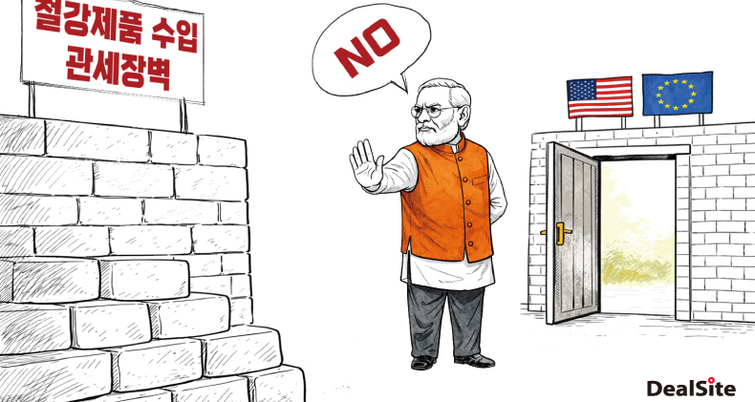

[딜사이트 이승주 기자] 포스코가 인도 현지생산을 고집하는 이유가 현지의 수입재 규제와 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)를 우회하기 위해서라는 시장의 관측이 나온다. 최근 인도 정부가 철강제품에 대해 관세장벽을 구축하면서도 타국으로의 수출은 확대하려는 양면성을 보이고 있기 때문이다. 결국 포스코의 인도 진출은 안정적인 실적과 글로벌 수출 거점을 확보하기 위한 전략적 행보라는 분석이다.

포스코그룹은 올해 인도 1위 철강사 JSW그룹과 일관제철소 건립을 위한 합작법인(JV)을 설립할 계획이다. 이번 프로젝트는 인도 오디샤주를 주요 후보지로 연산 600만톤(t) 규모의 일관제철소를 건립하는게 주요 골자다. 이를 위해 양사는 지난해 8월 HOA(주요 조건 협의서)를 체결했다. 앞선 2017년 실패로 끝난 1200만t 규모 '오디샤 프로젝트' 투자금이 120억달러에 달했던 점을 감안하면 이번 프로젝트에도 수 조원에 달하는 투자 수요가 예상된다.

포스코는 이번 프로젝트를 통해 인도의 폭발적 수요를 잡겠다는 목표다. 실제 인도에선 자동차와 가전, 인프라 관련 투자가 지속되며 지난해에만 1억8000만t의 철강재 소비가 발생한 것으로 알려진다. 이 회사의 인도 냉연 도금 제작법인 '포스코 마하라시트라'도 지난해 전년 대비 9.9% 증가한 1조9625억원의 매출과, 27.3% 늘어난 1158억원의 영업이익을 올렸다.

다만 시장에서는 포스코의 행보가 인도 정부의 수입재 규제에 대응하기 위한 결정이라는 분석이 나온다. 실제 인도 철강부는 지난해 6월 'Input Material Order'라는 새로운 행정명령을 공표했다. 철강 및 철강 제품 수입 시 해당 품목의 원재료 및 반제품에 대해서도 IS(인디안 스탠다드) 표준을 준수해야 한다는 요지다. 포스코와 같은 수출 기업 입장에서는 공정별 인증을 개별로 취득, 유지하는데 시간과 비용 부담이 클 수밖에 없다.

이번 행정명령의 정의가 구체적이지 않다는 것도 걸림돌이다. 완제품 제조에 사용된 원재료 중 어느 선까지가 인증 대상에 포함되는지 명확하지 않기 때문이다. 이를 두고 인도 정부가 유동적으로 수입재 물량을 조절할 수 있는 구조라는 해석이 나온다. 포스코의 경우 마하라시트라법인을 통해 일부 제품을 생산하고 있지만 대부분 원재료는 국내에서 공수한다. 실제 해당법인이 지난해 3분기까지 포스코로부터 매입한 원재료는 8223억원에 달한다.

인도 정부의 관세장벽도 두터워지고 있다. 인도 무역구제국(DGTR) 지난해 8월부터 3년간 철강 제품에 대해 11~12%의 관세를 부과하기로 했다. 같은해 4월부터 시행된 '세이프가드(특정 제품에 대해 관세를 부과하는 수입제한 조치)' 조치의 연장이다. 이 조치로 한국은 지난해 4월부터 철강 완제품을 가장 많이 수출한 국가(약 140만톤)로 거듭났지만 타격은 여전하다.

결과적으로 인도 공략을 위해선 현지에서 고로의 쇳물부터 완제품까지 이어지는 밸류체인을 구축해야 한다는게 업계의 중론이다. 특히 이는 인도가 장기적으로 유럽과 북미를 연결하는 글로벌 거점 역할을 수행할 수 있다는 점에서 의미가 깊다는 설명이다.

실제 인도 정부는 올해 1월 유럽연합(EU)와 FTA를 체결하며 철강제품에 대한 관세를 10년 간 단계적으로 폐쇄하기로 했다. 최근 미국과도 상호 관세를 기존 25%에서 18%로 낮추는데 합의했다. 반면 국내 생산 철강제품은 유럽 CBAM 규제와 미국의 철강 관세(50%)의 리스크에 직접적으로 노출된 상태다. 인도의 지정학적 중요성이 커지고 있는 셈이다.

시장 관계자는 "포스코가 인도시장에 집착하는 이유는 단순히 수익을 위해서가 아니"라며 "세계 각국의 보호무역주의가 강화되고 있는 지정학적 리스크에 발빠르게 대응하는 차원"이라고 진단했다.

ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지

Home

Home